TL;DR

历法是什么?#

我们通过变化,感知时间的流逝。

人可以感知到日的变化。这是通过观察太阳东升西落得到的。

观察拉长,人们可以感知到月的变化。月相不同,周而复始。

继续拉长,我们可以感知到四季的变化,周而复始。

年复一年,我们熟悉四季变化、观察月相、感知月起日落。

通过这些观测,我们可以模糊的定义出一套日常生活中够用的时间表征体系,组合起来,就是年月日,也就是历法。通过历法记录事件,辅助生产生活。

历法如何计时#

通过昨天 / 今天 / 明天,一小时 / 两小时,2000 年 1 月 1 日这些熟悉的名词,分别表示相对时间 / 时间段 / 时刻,用以满足大部分需求。但这也有一个前提,需要一个表示绝对时间的计时系统,才能让这些表征能够去代表现实意义。

一般认知上,时间是以恒定速度单向流逝的。那么时间也就对应着一根数轴(时间轴),确定一个时间零点,也就是原点了。然后计算当前时间与时间零点的相对差距,这就是绝对时间了。

在不同的历法中,时间零点的定义则是完全人为定义的。

- 比如,格里高利历 (公元纪年) 把耶稣诞辰作为时间零点;

- 伊斯兰历的时间零点是公元 622 年 7 月 16 日,即穆罕默德从麦加迁徙到麦地那的 “希吉拉” 事件。这一天被定为伊斯兰历的元年第一天

- 中国古代将皇帝年号作为时间零点,或是天干地支作为时间零点。(时间零点会重置,周期性)

而年月日等则是时间刻度。时间零点 + 时间刻度 = 时间轴(计时系统)。我们可以在社会生产生活中,更有效的交换时间信息。

阳历、阴历、阴阳历

历法的刻度对这些物理现象的拟合 / 对齐,因此不同文明的历法也是大差不差的。通过观察太阳确定时间的历法就是阳历,观察月亮以确定时间就是阴历,结合两者就是阴阳历 (现行农历)。

时间刻度及闰机制#

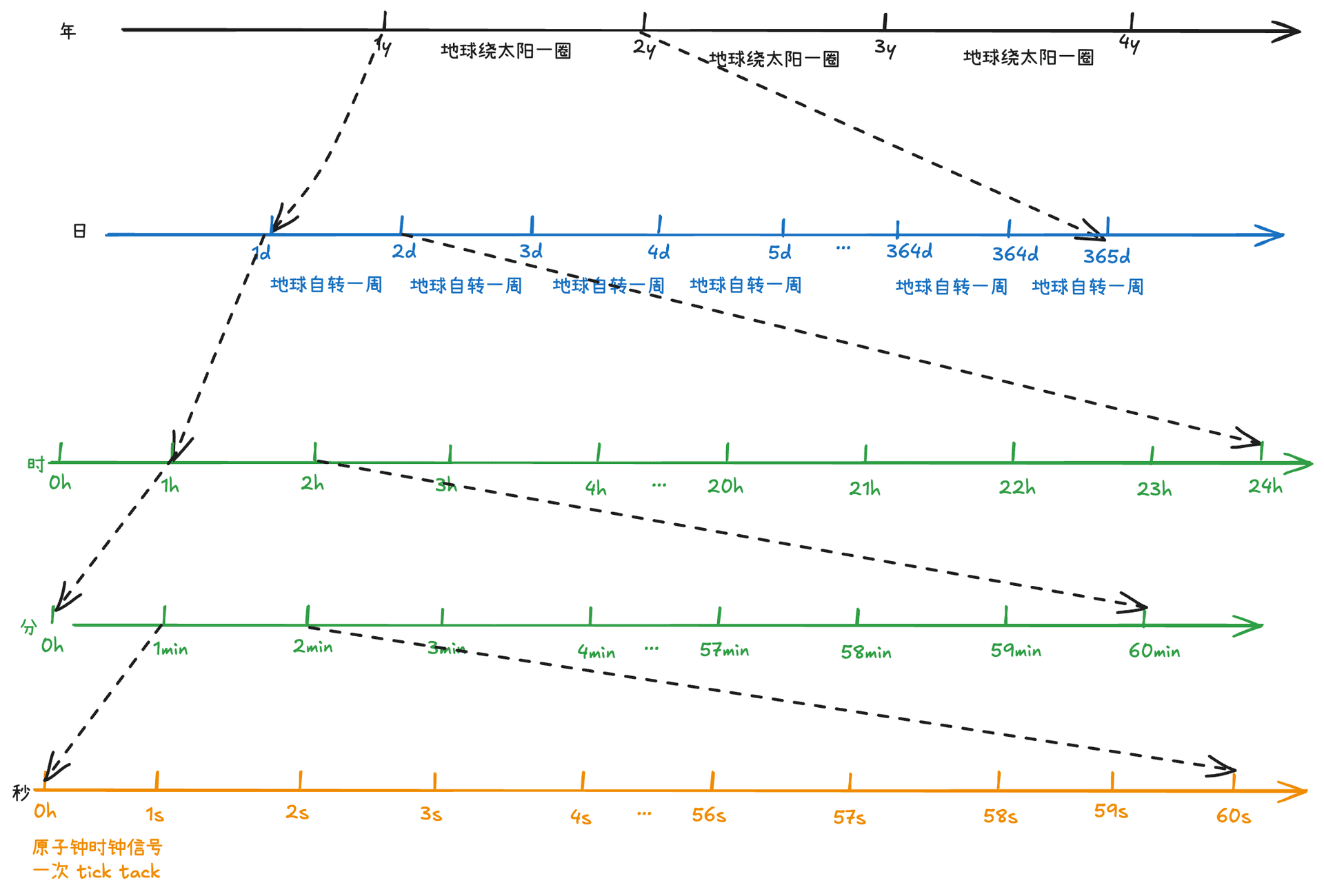

一种理想情况如下,时间度量单位,具有严格且优美的换算关系。

1y=365d=265*24h=365*24*60min=365*24*60s

但显然,这只能是理想。

已知年是对地球绕太阳一周的时间度量、日是地球自转一周的度量。这两者是对不同的物理现象的观测。因此两者产生的度量单位之间的换算关系必然会受到这两个物理现象的制约。比如地球自转更快 / 慢了,地球绕太阳更快了。都会影响这个换算关系。

但是时间尺度作为作为通用度量单位,换算需有稳定性,才能够实现通用。因此,许多古代文明中以太阳为观测对象的历法中,都不约而同的引入了闰机制,也就是降低误差、对齐两套计时系统刻度的机制。

比如现代常用的公元纪年(格里高利历)及其前身儒略历,就有每四年一闰年的误差修正机制。来达到一个通用的年 - 日换算标准。类似的,月与日的换算也是如此。至于日的划分,则可去与一炷香燃烧时间、日晷偏固定角度等物理现象对应。从数学上按层分为时、分、秒。

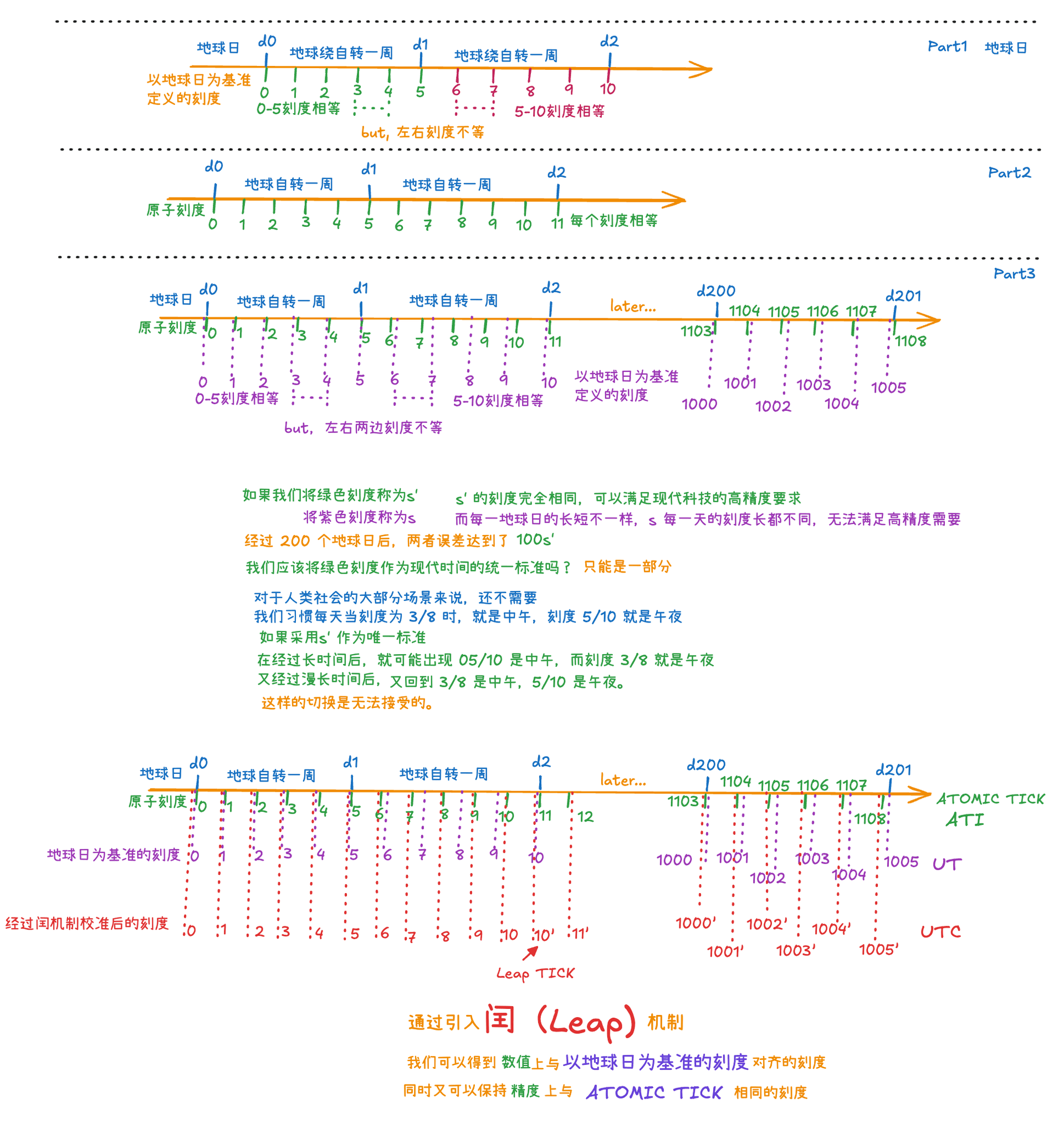

下图以地球日为基准,描述闰机制的作用。

没用的小知识

格里高利历的前身是儒略历,约每 128 年有一天误差,格里高利历的规则减少了计算误差,因此在两者切换时(1582 年),跳过了 10 天的时间,以与现实对齐。而不同的地区的变更时间也不一致,比如俄国使用儒略历直到 1918 年,因此十月革命在新历 11 月

至此,在古时候不那么精确的计时系统也够用了。

几种不同时间表示机制#

终于,罗里吧嗦的结束了对时间表征系统要素的简略描述,接下来介绍一下几种不同的时间表示系统。

过去#

在古时候,科技不发达,生产力低下,人们日出而做,日落而息,干活效率也不高,因此对时间的精度的要求不太高。人们对一日内时间的感知来自于对太阳的观测,可以粗略的将一日划分为几个时辰、几个小时。随着人类对现实的理解加深。在一些场景下,传统意义的计时系统(如农历,格里高利历)的时间精度不够用了。

GMT#

近代随着生产力提高将时间精度提高到分、秒级别。这时候,秒作为一个人为定义的单位刻度,是由对日的观测定义的,因此可以保留简洁优美的换算关系。1d=24h=24*60min=24*3600s。GMT(Greenwich Mean Time),它规定太阳每天经过位于英国伦敦郊区的皇家格林威治天文台的时间为中午 12 点。

在 UTC 作为通用时间标准之前,英国采用 GMT 作为标准时间,并随着英国的全球扩张推广到全球。

UT 世界时#

UT 是一个基于地球自转的时间标准,类似于 GMT,是通过测量地球自转所产生的太阳日来定义的,它将一天分为 24 小时,每小时 60 分钟,每分钟 60 秒。

先后有 UT0/UT1/UT2 等几个版本。

UT0 是最早定义的世界时版本,是对早期格林尼治平时(GMT)的现代化,未校正地球自转所带来的不规则性,如极移(极点位置的移动)因此与实际的太阳日会有偏差。

UT1 是在 UT0 基础上经过校正以消除极移效应后的世界时版本。它通过修正极移影响来更准确地表示地球自转引起的时间。

UT2 是对 UT1 进行季节性变化校正后得到的版本。它考虑了地球自转中由于潮汐和季节性因素(例如大气和气候变化)引起的周期性变化。

参考:IEEE UFFC --- Time Scales, UTC, and Leap Seconds | IEEE UFFC (ieee-uffc.org)

TAI#

随着精度要求的提高,因为前文提到地球自转速度会变化、因此一日的长短会改变。秒原来作为由日确定的单位刻度,也不可避免的会受到影响,从而导致无法高精度计时的需要。

因此需要一个新的、稳定的方式来提供稳定的刻度,也就是原子钟。它发出稳定的信号来标识秒的流逝。在这个系统中,秒不再作为以 ' 日' 为锚点的衍生刻度,而是作为锚点刻度,标示时间流逝,称为国际原子时。

UTC#

现实中,一方面,要兼顾到日常使用时,要符合惯例的年月日的模糊使用需求,另外一方面,要能够在各种高精度需求上提供一个能够覆盖 99.999% 场景的统一的精确时间。

第一种需求 GMT 能满足,至少人类还在地球上时,方便好用。第二种需要高精度高稳定性的计时方式,也就是原子钟。

结合 GMT 和 ATI 方式,通过原子钟对秒刻度进行确定,输出稳定的、持续的秒(TAI 国际原子时)。

随后对传统的年月日进行确定,地球自转一周是 1 日 = 24 * 3600 秒 (理想情况),但是地球自转相对原子钟并不那么稳定,有时有误差,因此引入闰秒机制、适时地为日的进度 + 1,-1 秒。这就是 UTC(协调世界时),通过 UTC 来表示一个全球通用的标准时间。

示例

2007-03-01T13:00:00Z,日期与时间中间隔一个 T,对于标准 UTC 尾部 + Z 表示。2007-04-05T12:30+08:00,尾部用-02:00表示时区偏移。等于2007-04-05T04:30Z

更多详情参考:

ISO 8601-1:2019(en), Date and time — Representations for information interchange — Part 1: Basic rules

ISO 8601-2:2019(en), Date and time — Representations for information interchange — Part 2: Extensions

时区、冬 / 夏令时#

时区

以前,人们通过观察太阳的位置(时角)决定时间,这就使得不同经度的地方的时间有所不同(地方时)。

尽管有了统一的标准时间、统一的表示机制,但是一般来说,多数人们的活动相对稳定,日常生活在某个固定范围内,而每个地区日出 / 日落的时刻都不一样,为了克服日常时间上的不协调,1884 年在华盛顿召开的一次国际经度会议(又称国际子午线会议)上,规定将全球划分为 24 个时区(东、西各 12 个时区)。

通过时区机制,对齐了当地日出日落时间,使得大家能够达成共识 / 符合惯例,00:00 是午夜,12:00 是中午。

会议上规定英国格林威治天文台旧址为中央时区(零时区),以被 15 整除的子午线为中心,向东西两侧延伸 7.5 度,即每 15° 划分一个时区,每差一个时区,区时相差一个小时,相差多少个时区,就相差多少个小时,这是理论时区。现实情况中为了避开国界线,有的时区的形状并不规则,而且比较大的国家以国家内部行政分界线为时区界线,称为 “法定时区”。

good to know

习惯上,我们说时区是 Asia/Shanghai,对应的偏移是 UTC+8,这大多数情况没错,但一个地区的时区偏移并不时一成不变的,可能会因为各种因素造成时区偏移的人为切换(如夏令时),因此对于一个时区Asia/Shanghai,不仅仅意味着当前相对于 UTC 的偏移。还会包含历史上该地区所采用过的所有时区偏移,以及每次时区变动导致时间变化的时间点。

冬 / 夏令时、时区偏移变动

客观上,冬季昼短夜长、夏季昼长夜短。冬季时,天黑比较早,天亮比较晚,假设一个地区 6 点日出,18 点日落。到夏季时,5 点日出,19 点日落。如果说多数人按规律 6 点起床,这使得多数人在夏季少利用一个小时到日照时间。

夏令时就是在夏季到来前,将时间往后调一个小时(时区 + 1),也就变成了 6 点日出,20 点日落,人们保持 6 点起床的习惯,那么可以多利用一个小时的日照时间。

冬令时就是在冬季到来前,将时间往前调一个小时(对夏令时对修正),同样保持 6 点日出。

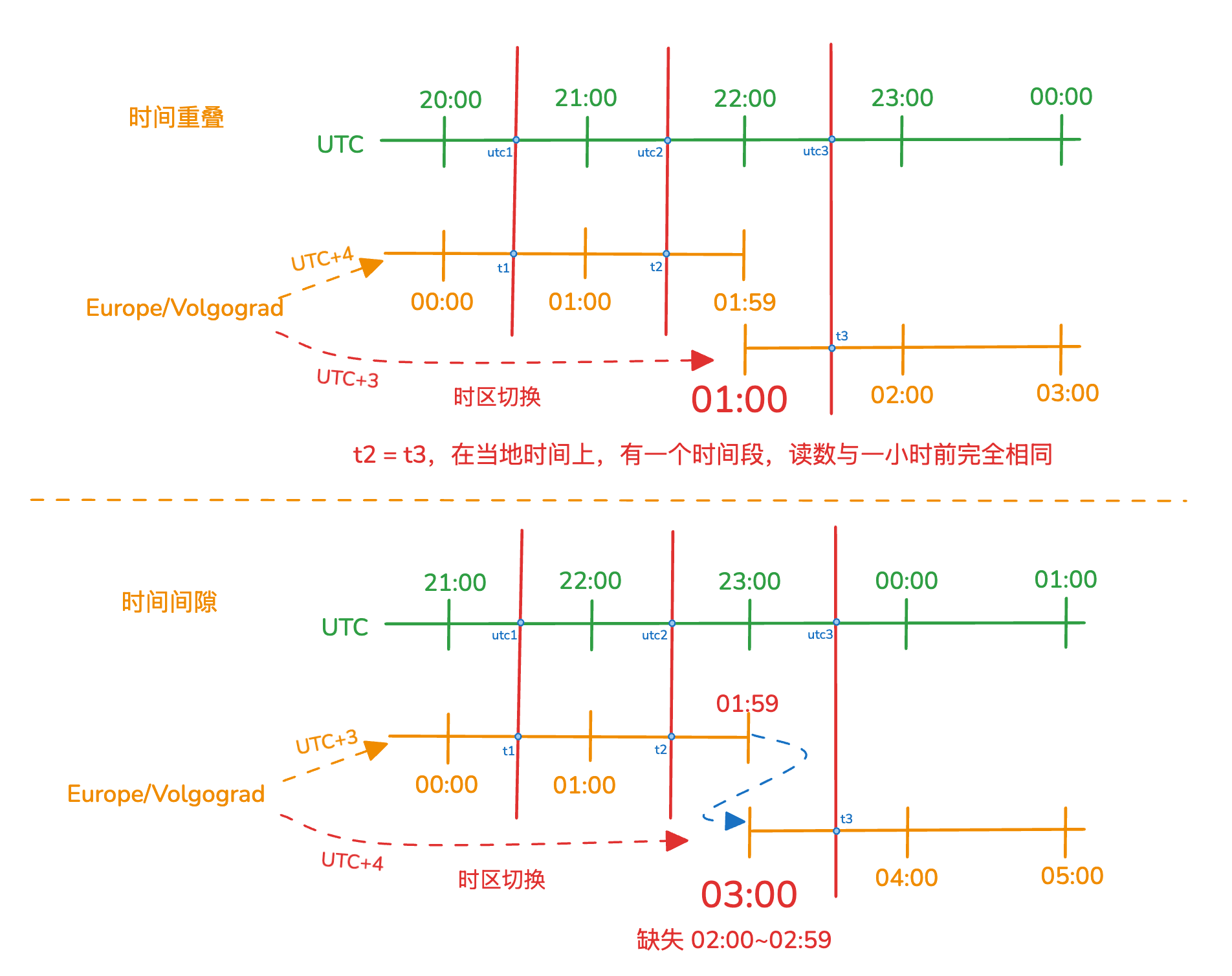

下图演示了当时区切换造成本地时间读数的时间重叠和时间间隙。